Une enseigne de débit de tabac à la gloire de Napoléon

- Les enseignes commerciales peuvent aussi être des objets politiques. Cette enseigne de marchand de tabac dédiée au "grand vainqueur" représente un Napoléon héros de guerre. Elle remonte probablement au premier Empire. Le goût de l'empereur pour le tabac à priser renforce encore la charge napoléonienne de l'image.

Analyse de l’objet

- Analyse de l’objet :

Aux sources visuelles de l’épopée napoléonienne

« Le succès de ses entreprises / Ses victoires dans cent combats / N'ont d'autres secrets / Qu'une prise de cet admirable tabac ». Tel est le quatrain qui figure au revers de cette enseigne peinte sur toile, conservée au musée Carnavalet. La scène représente l’empereur à cheval (au centre), guidant d’un geste emphatique la charge de la Grande Armée (à gauche) à la conquête de nouveaux territoires, symbolisés par les drapeaux ennemis foulés au sol. La scène semble moins représenter une bataille en particulier (Austerlitz ? Iéna ?) qu’une synthèse des campagnes victorieuses de l’empereur. L’enthousiasme de cette naïve composition peut prêter à sourire : ne considère-t-on pas souvent les enseignes comme de pittoresques vestiges de la « culture populaire » du XIXe siècle ? Ces objets anodins, voués à une existence aussi tapageuse qu’éphémère dans le flot de la rue, sont-ils pour autant aussi inoffensifs qu’on ne le pense ?

Difficile d’établir avec certitude la provenance de cette enseigne. Elle entre au musée Carnavalet en 1935 au sein d’un important legs – celui de Françoise Lucie Sidonie Hervieux (1862-1935) – avec d’autres documents et objets datant de l’Empire et de la Restauration. Comme la plupart des enseignes conservées aujourd’hui dans les collections françaises, son origine n’est pas documentée : le dossier d’œuvre ne conserve hélas aucune mention de l’adresse du commerce auquel elle était associée. La signature, « Timoléon, à Brienne », donne peu d’indications supplémentaires. Il s’agit très probablement d’un pseudonyme, associé à un lieu de mémoire napoléonien, Brienne, siège de l’école militaire où le jeune Napoléon fit son apprentissage.

Si la facture reste sommaire – la peinture d’enseignes demeure au XIXe siècle une activité essentiellement artisanale –, l’exécution est plus soignée que celle de la plupart des enseignes peintes de la même époque. La Veillée d’Austerlitz, autre enseigne peinte à sujet napoléonien conservée au musée Carnavalet, articule de façon bien plus maladroite des personnages aux proportions approximatives. À l’inverse, notre enseigne témoigne de réels efforts pour donner du dynamisme à la scène. Le geste de l’empereur et le traitement atmosphérique du ciel et de la poussière soulevée par les armées accentuent une tension dramatique aux accents romantiques. On pense bien sûr au fougueux Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard de Jacques-Louis David mais également au Bonaparte au pont d’Arcole d’Antoine-Jean Gros, matrice de l’iconographie napoléonienne.

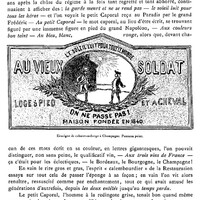

Estampes et caricatures précisent bientôt un type visuel devenu célèbre : Napoléon est cette figure coiffée d’un bicorne porté parallèlement aux épaules, et quand il n’est pas vêtu de son uniforme, on le reconnaît à une pose familière, la main droite glissée dans l’échancrure de son gilet. Cette dernière attitude semble avoir été fixée plus tardivement. Sous la Restauration, Nicolas-Toussaint Charlet (1792-1845) et Auguste Raffet (1804-1860), tous deux élèves du baron Gros, deviennent les interprètes enthousiastes de l’épopée napoléonienne. Si Charlet fut membre de la garde nationale en 1814, participant à la défense de Paris, il n’a pas assisté directement aux événements dont il deviendra pourtant l’un des principaux imagiers. Une enseigne d’aubergiste peinte sur tôle, On n'passe pas, témoigne de la popularité de ses lithographies, diffusées largement tout au long du XIXe siècle. L'image dont elle s'inspire relate la cocasse rencontre entre l’empereur et Jean-Alexandre Coluche (1780- 1867), soldat de l’armée napoléonienne qui, ne l’ayant pas reconnu, lui interdit l’entrée de son campement. « On n’passe pas ! » lui aurait-il lancé. « Si tu fais un pas de plus, je te fous ma baïonnette dans le ventre ! ». Une autre enseigne, postérieure à la mort de l’empereur et conservée au Mucem, Ses derniers vœux sont pour la Patrie, représente un « Napoléon du peuple » en chapeau bicorne et redingote. Quant à notre enseigne, Au tabac du grand vainqueur, ses caractéristiques formelles et iconographiques (pré-Charlet, donc), ainsi que le support choisi – l’enseigne peinte est particulièrement prisée au début du XIXe siècle –, rendent probable une datation sous l’Empire.

Napoléon et le tabac

La légende napoléonienne fourmille d’anecdotes, de scènes, de décors et de motifs traduits sur une multitude de supports : dessus de pendule, figurines, poupées, assiettes, pichets, éventails, broderies, flacons de sels, sonnettes, thermomètres… Pots à tabac et tabatières y figurent en bonne place, car plusieurs témoignages rapportent que l’empereur était amateur de tabac à priser. Menneval, baron d’Empire et secrétaire de Napoléon, écrit à Isabey à ce propos : « Je ne comprends pas ce conte absurde qui se renouvelle si souvent, savoir : que l’Empereur prenait du tabac à même la poche de son gilet. Parce que c’était l’usage du grand Frédéric, on croit que l’Empereur devait faire de même. Mais, quelque grand homme que fût Frédéric, c’était un homme fort sale ; Napoléon, au contraire, était d’une propreté minutieuse. Il avait toujours dans sa chambre dix tabatières d’une forme oblongue, avec de petites médailles antiques sur le couvercle, et toujours remplies, qu’il changeait à mesure qu’elles étaient vides. À la guerre, ses tabatières le suivaient : l’idée même d’user autrement de son tabac l’aurait dégoûté. Vous pouvez tenir cela pour certain… »

L’image de l’empereur s’inscrit donc dans l’iconographie des enseignes de débit de tabac, aux côtés des célèbres carottes, mais aussi des Indiens, dont l’exotisme souligne l’origine lointaine du produit. Plus généralement, sous l’Empire, l’effigie de Napoléon envahit l’espace public. À Paris, du sommet de la colonne Vendôme au fronton du Corps législatif, des marchands d’estampes aux enseignes, elle ne peut échapper au regard des passants - avant la chute de Napoléon en 1814.

Enseignes et politique

Au vu de l’abondance de l’iconographie mentionnée plus haut, on pourrait être surpris de ne trouver, dans le Petit dictionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris imprimé par Balzac, aucune mention d’enseigne à sujet napoléonien. C’est qu’à l’heure où paraît l’ouvrage, en 1826, sous le règne de Charles X, le thème est épineux. À propos de l’enseigne d’un épinglier et grillageur de la rue Saint-Denis, Au désir de la France, les auteurs (anonymes) de l’ouvrage évoquent malicieusement les effets du changement de régime : « Si notre mémoire est bien fidèle, M. Bégazon avait, sous l’Empire, la même enseigne ; cependant le désir de la France a dû changer. Alors on apercevait sur la devanture de cette boutique un écu autour duquel s’enlaçaient des lauriers ; depuis le retour des Bourbons, M. Bégazon, fidèle à son enseigne, a conservé son écu et ses lauriers, seulement il y a écrit ces deux mots : La Paix. De telle façon qu’on lit maintenant : Au désir de la France, la paix. » Les changements de régimes imposaient de fait des bricolages voire des changements radicaux de certaines enseignes, surtout si elles portaient des emblèmes politiques. Les enseignes commerciales étaient en effet sous le regard de la police dite de petite voirie. La censure n’a cependant pas réussi à faire disparaître toutes les enseignes napoléoniennes. John Grand-Carteret souligne la popularité pérenne des sujets représentant l’empereur et les soldats de la Grande armée. Selon lui, « il fallut longtemps pour que le napoléonisme cabaretier se décidât à capituler ». Les cabarets, "écoles de la politique", sont des espaces de circulation de la légende napoléonienne et de son imaginaire. Il est vrai aussi qu'après la mort de Napoléon en 1821, son effigie devient de plus en plus celle d’une simple figure historique, et non celle d’un souverain alternatif.

Quoi qu’il en soit, l’intérêt des collectionneurs pour la figure de l’empereur ne s’est pas démenti au cours du temps ; cette passion a sans doute permis Au tabac du grand vainqueur d’entrer au musée Carnavalet. Le glorieux sujet a valu à la modeste enseigne d’échapper au destin naturel de ces objets de peu de valeur, aussi vite peints qu’oubliés, pour figurer aujourd’hui en bonne place dans l’accrochage du musée d’histoire de Paris.

- Auteur de l’étude :

- Anne-Sophie Aguilar

- Date de mise en ligne :

- 16 mars 2025

- En savoir plus :

Anne-Sophie Aguilar et Eléonore Challine (dir.), L’enseigne, une histoire visuelle et matérielle, Paris, Citadelles & Mazenod, 2020.

Arianna Arisi Rota, Il capello dell'imperatore. Storia, memoria e mito di Napoleone Bonaparte attraverso due secoli di culto dei suoi oggetti, Roma, Donzelli, 2021.

Emmanuel Fureix, L’œil blessé. Politiques de l’iconoclasme après la Révolution française, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019.

Annie Jourdan, Napoléon, héros, imperator, mécène, Paris, Aubier, 1998.

Sudhir Hazareesingh, La légende de Napoléon, Paris, Tallandier, 2005.

- Pour citer cette étude :

Anne-Sophie Aguilar, « Une enseigne de tabac à la gloire de Napoléon », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 26 février 2025, https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/item/911