L’étrange rébus d’un canut insurgé et bagnard : Jean-Claude Romand (1867)

Analyse de l’objet

- Analyse de l’objet :

-

Un texte énigmatique en tissu

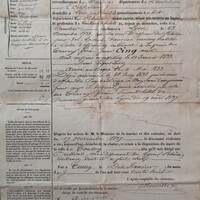

Le tableau en bois est recouvert de tissu et de lettres tissées. Sur la partie gauche, il se compose de quatre lignes avec des lettres en majuscules entrecoupées de ponctuations et de dessins. Ce texte crée un rébus énigmatique. L’auteur, Jean-Claude Romand, a pu voir et s’inspirer d'autres rébus politiques, assez fréquents au XIXe siècle, sur papier, sur faïence et sur métal. Par exemple, la médaille-rébus du Comte de Chambord en 1848, conservée au musée Carnavalet, énonce clairement un discours politique derrière un langage abscons au premier regard.

On peut déchiffrer le début du texte de Romand, grâce à quelques signes identifiables : les pas, une scie, des notes de musique sur des portées à quatre lignes, une lettre grecque (omega), un as de cœur, etc : « La passion, le labeur assidu, l’ordre, l’économie sont la réussite ».

Au centre, un texte est tissé en lettres minuscules et, quant à lui, très lisible, compréhensible, mais encore nourri d’ambivalences entre religion et politique. « Qui veut, avec Dieu, Peut, avec la pensée et les bras. Statistique : … TEMPS PERDU ? » deux traces de pas en rouge. R [carré gris et blanc au centre], quatre points. En dessous : « L’adjuration fraternelle ».

Néanmoins, l’auteur n’est pas très explicite et laisse imaginer le lecteur. On devine une influence religieuse. Le terme adjuration, relatif à une prière ou une supplication, peut se référer autant à la religion catholique qu’aux utopismes sociaux du premier XIXe siècle. Mais, accolée au mot « fraternelle », l’adjuration revêt une signification plus politique, enracinée dans la révolution de 1848 durant laquelle la fraternité intègre la nouvelle devise de la République. La fraternité politique peut recouvrir différentes formes d’action, d’association et d’engagement.

Sur la partie droite, on remarque plusieurs dessins : un personnage qui semble être un homme sans cheveux avec au bout des bras un éclair rouge et de l’autre côté une boule rouge avec deux piques. Certains signes et objets sont reconnaissables : une fourche et une pelle en croix, une équerre et un compas aussi en croix, un chaudron avec trois morceaux pouvant ressembler à des bûches de bois, une ancre marine, un pantalon, une botte, une étoile à cinq branches, un petit chapeau (style Stetson ?), une esperluette suivie de « ra » (« et cetera »). Sous un pied du personnage, on peut lire P.S. La signature apparaît à droite avec trois points encadrés d’un trait au-dessus et au-dessous. Les outils et les trois points peuvent laisser penser à des symboles de la franc-maçonnerie.

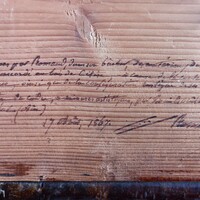

Ce tableau offre au regard une énigme difficile à résoudre. Une certitude : il est signé Romand et daté de l’année 1867. Cette date est confirmée par le verso, où l’on peut lire cette inscription manuscrite sur le bois :

Recherches par Romand, dans son bûcher, des matériaux, du cadre : Privilège accordé au bois de citise [il doit s’agir du bois de cytise apprécié pour sa densité et la complexité des couleurs] à cause de la couleur marbrée / De son écorce ainsi que de la configuration rustique de ses rameaux. Exécution du cadre, à rainures artistiques, par Louis Bouilloux, menuisier à Montréal (Ain) 17 août 1867 … Romand

Un insurgé bagnard en quête de réhabilitation

L’auteur de ce tableau tissé, Jean-Claude Romand, est un tailleur d’habits né et résidant dans l’Ain, à Montréal, à proximité de Nantua (sous-préfecture du Haut-Bugey).

Après un parcours rocambolesque à Paris où il se maria, il se retrouva à Lyon comme ouvrier canut dans la fabrique de la soie. Lors de la révolte du 22 novembre 1831, il prit part au combat et aurait été, d’après son propre témoignage, l’auteur de la célèbre devise « vivre en travaillant et mourir en combattant », tissée sur un drapeau noir brandi par les canuts insurgés – on retrouve le motif du tissage politique, imbriqué dans la vie de Jean-Claude Romand.

Lors des échauffourées avec la troupe, il tira avec une carabine et blessa des soldats. Il fut l’année suivante condamné pour coups et blessures. Une condamnation supplémentaire pour vol lui valut la peine des travaux forcés. Sa personnalité engagée, sa devise célèbre et son potentiel de leader politique, ont pu inciter les juges à une telle sévérité.

Il subit sa peine au bagne de Toulon entre 1833 et 1838. Malgré les conditions de détention difficiles, il réussit à écrire un journal inédit de plusieurs cahiers, dans lequel il relate sa vie quotidienne, celle de l’arsenal mais aussi la vie politique nationale et internationale, avec des avis étayés et des réflexions philosophiques et politiques. Il se décrit alors comme « républicain ». Il y évoque le « peuple souverain » et la « République », a priori des thèmes en phase avec ses opinions et ses valeurs. C’est donc un sujet politique émancipé qui s’exprime par la plume comme par le tissage.

Son parcours de vie et d’écrivain se lie avec celui d’un magistrat, Édouard Servan de Sugny, procureur du Roi à Nantua. En 1845, Servan de Sugny reçut une mutation qu’il ressentit comme une disgrâce et la refusa. Et la même année, il donna son appui à Jean-Claude Romand pour obtenir sa réhabilitation et l’aida financièrement à publier son parcours et ses confessions.

De fait, Romand réussit à être réhabilité par lettres patentes de Louis-Philippe. En janvier 1848, Servan de Sugny et Romand s’apprêtaient à publier un ouvrage commun sur les bagnes et à développer des propositions de réforme judiciaire. Nommé maire de sa commune natale, Servan de Sugny devait recontacter Romand pour publier un livre sous forme d’échanges épistolaires. Mais la révolution éclata et leur projet ne fut pas mené à terme.

Cette complicité, défiant les écarts sociaux, a probablement marqué Jean-Claude Romand et satisfait sa quête de reconnaissance.

Entre privé et public, domestique et politique

Jean-Claude Romand mit ensuite son intelligence au service de sa vie privée et de sa famille, qu’il protégea de toute provocation politique et risque d’arrestation. En 1848, il ne s’engagea pas ouvertement pour la République et se montra discret, à l'exception d'une critique de la gestion municipale.

En juillet 1849, lors de l’arrestation de sept individus de Montréal qui auraient diffusé « une liste de proscription contre les blancs » et suivi « les mœurs de Robespierre », Romand futsignalé comme le principal instigateur. Il ne fut cependant pas arrêté et ne fit plus parler de lui, en tous cas dans les sources judiciaires, ni même lors du soulèvement contre le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851.

La loi d’amnistie de 1859 le rassura sans doute quant au risque de surveillance et d’arrestation. Napoléon III annonça des réformes libérales le 19 janvier 1867, l’année de la création du tableau-rébus. Mais Jean-Claude Romand, très probablement, continuait de se méfier, et restait « dans l’arène plus favorable de l’ambiguïté » (James C. Scott).

Il réalisa donc un tableau tissé riche d’une profusion de signes, aux nombreuses interprétations possibles, liées à son parcours professionnel et politique. Le personnage tissé pourrait ressembler à un autoportrait avec une boule de bagnard et, de l’autre côté, l’arme qui le fit condamner en 1832, l’ancre rappelant le port de Toulon. Le traumatisme du bagne serait ainsi l’un des messages cryptés du tableau.

Le tableau, objet mystérieux et polysémique, est resté accroché dans la maison familiale de Montréal pendant plus d’un siècle. Son usage se limitait à un public privé mais témoignait des compétences techniques et des idéaux socio-politiques du tailleurs d'habit autodidacte (« la pensée et les bras »).

Au cœur des mouvements insurrectionnels des canuts en 1831, il s’est allié à des « frères » de combat dans différentes villes de France. Après sa sortie du bagne de Toulon, il s'est dirigé vers Marseille où de « braves patriotes » lui ont porté assistance et acquis sa reconnaissance.

Son tableau laisse une trace de son itinéraire de sujet politique aspirant à la dignité et à la réhabilitation après le stigmate du bagne. Romand avait certainement conscience de la difficulté à décrypter son texte et utilisa à dessein un message codé. Le tableau tissé exprime un itinéraire et des idées politiques à la façon d’un rébus à déchiffrer, celui d’un artisan républicain autodidacte.

- Auteur de l’étude :

- Carine Renoux

- Date de mise en ligne :

- 6 juillet 2025

- En savoir plus :

Emmanuel Fureix, L’œil blessé. Politiques de l’iconoclasme après la Révolution Française, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019.

Jacques Rancière, La nuit des prolétaires. Archives du monde ouvrier, Paris, Fayard, 1981.

Fernand Rude, Les révoltes des canuts (1831-1834), Paris, La Découverte, 2007 [1ère éd. 1982].

- Pour citer cette étude :

Carine Renoux, « L'étrange rébus d'un canut insurgé et bagnard : Jean-Claude Romand (1867) », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 6 juillet 2025, https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/item/935.