« Au nom de la loi » : à l’enseigne de la Révolution

- Cette enseigne peinte ornait un cabaret pendant la Révolution française (vers 1792). Elle faisait rentrer la loi et la civilité révolutionnaires (la cocarde obligatoire et le titre de "citoyen") dans un espace de sociabilité. Objet politique et commercial à la fois, elle invitait aussi à consommer du tabac râpé (à priser).

Analyse de l’objet

- Analyse de l’objet :

INSCRIPTION POLITIQUE ET ANNONCE COMMERCIALE

Collée ou cloutée sur les murs intérieurs d'un cabaret, cette toile cartonnée a probablement été peinte à la fin de l'année 1792. En témoigne le texte aux accents réglementaires, rappel de la loi du 8 juillet qui rend la cocarde tricolore obligatoire et de l'arrêté de la Commune de Paris du 22 août qui invite les ministres « à ne plus se servir du mot monsieur […] et à substituer celui de citoyen ». Associant le texte et l'image, la feuille a été réalisée par un peintre anonyme et fait office d'enseigne unique associée à un lieu de sociabilité. Depuis le Moyen-Âge, les enseignes constituent des points de repère urbain avant d'être des signes commerciaux. Les autorités au XVIIIe siècle légifèrent pour encadrer leur taille, préserver la luminosité des rues et limiter les accidents qu'occasionnent la chute de ces installations souvent fabriquées en bois et en métal et fixées perpendiculairement aux façades. Généralement moins onéreuses et plus facilement remplacées, les enseignes peintes ou imprimées se multiplient au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, alors que les « enseignes appliquées » concurrencent de plus en plus les « enseignes saillantes ».

La forme et le contenu de ces objets publics, qui sont visibles quotidiennement et structurent l'imaginaire urbain, sont éminemment politiques. Ainsi, lors des différentes vagues d'iconoclasme politique de la Révolution française, notamment après la fuite de la famille royale en juin 1791, les enseignes présentant des symboles royaux, féodaux, ou encore religieux, sont dégradées ou détruites. Elles sont parfois remplacées par des objets mettant en avant les valeurs de la Révolution, à l'image de notre enseigne entoilée reprenant différents chapeaux ornés de cocardes tricolores. Les deux figurants peints de part et d'autre du texte associent vêtements civils et uniformes militaires. Dans la culture visuelle de la fin du XVIIIe siècle, l'uniforme blanc coiffé d'épaulettes rouges fait écho aux représentations des gardes françaises des armées royales qui ornent parfois les affiches de recrutement de la fin de l'époque moderne. Cette association du civil et du militaire est d'autant plus d'actualité dans un contexte marqué par la guerre entre la France et les Royaumes d'Autriche et de Prusse depuis le 20 avril 1792 et les différentes phases de mobilisation décidées par les autorités révolutionnaires, de la création de bataillons de volontaires au printemps 1792 à la « levée en masse » de l'été 1793.

CITOYENS-FUMEURS ET CONSOMMATEURS POLITISÉS

Si l'enseigne de carton constitue ici un véritable sismographe des crises politiques, elle renvoie également au quotidien des classes populaires et à un produit de consommation courant extrêmement prisé à la fin du XVIIIe siècle : le tabac. Dans les cahiers de doléances, il est souvent présenté sur le même plan que le sel et considéré comme un produit de première nécessité qui ne doit pas être soumis à l'impôt. En février-mars 1791, l'Assemblée Législative vote la libéralisation de sa production et de sa vente dans tout le Royaume. On peut alors trouver et acheter du tabac râpé dans un nombre croissant de lieux, tel que le cabaret où l'enseigne était affichée. Les murs de ces lieux de rencontres, de débats et de réunions sont souvent couverts d'inscriptions alliant prescriptions politiques et annonces marchandes.

La Révolution multiplie le recours à ces affichettes éphémères conçues comme de véritables outils pour fabriquer une nouvelle morale citoyenne et diffuser les valeurs d'un nouveau régime. Ce sont par exemple les Dix commandemens du Vrai Républicain imprimés en 1793, ou encore les affiches annonçant en lettres majuscules « Ici on s'honore du titre de citoyen » collées dans toutes « salles de spectacles, bals, ateliers, manufactures, boutiques de Limonadiers, Marchands de Vins, Traiteurs, Restaurateurs, Maisons de jeux ».

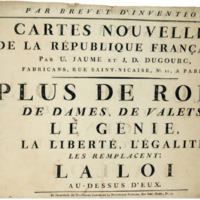

Comme l'illustre l'enseigne peinte, titrée « Au nom de la loi » et se concluant par la précision « on tient le tabac râpé », les registres politiques et commerciaux sont de plus en plus interconnectés au cours de la décennie révolutionnaire. Une publicité affichée pour des cartes à jouer, conçue à partir de février 1793 par le dessinateur Jean-Démosthène Dugourc et le négociant Urbain Jaume, associe ainsi l'annonce de vente et les nouveaux principes révolutionnaires : « Plus de rois, de dames, de valets ; le génie, la liberté, l'égalité les remplacent : la Loi au-dessus d'eux ».

- Auteur de l’étude :

- Laurent Cuvelier

- Date de mise en ligne :

- 8 septembre 2025

- En savoir plus :

Laurent Cuvelier, « Les codes de l'enseigne dans l'espace public parisien, XVIIe-XXe siècles », dans L'enseigne. Une histoire visuelle et matérielle (1850-1939), Anne-Sophie Aguilar, Eléonore Challine (dir.), Paris, Citadelles et Mazenod, 2020.

Colin Jones et Rebecca Spang, « Sans-culottes, sans café, sans tabac. Shifting realms of luxury and necessity in eighteenth century France », dans Consumers and Luxury. Consumer Culture in Europe, 1650-1850, Maxine Berg, Helen Clifford (dir.), Manchester, Manchester University Press, 1999, p. 40-53.

Guillaume Mazeau, « Révolution et construction de l'espace public. L'iconoclasme à Paris en 1790 », dans Emmanuel Fureix (dir.), Iconoclasme et révolutions, Seyssel, Champ Vallon, 2014.

- Pour citer cette étude :

Laurent Cuvelier, « Au nom de la loi : à l'enseigne de la Révolution », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 8 septembre 2025, https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/item/947