Un tronc d’arbre politique : trace d’attentat contre Louis-Philippe

- Un tronc d'arbre peut-il être une archive? Un tronc d'arbre peut-il être politique? A n'en pas douter, lorsqu'on regarde de plus près ce tronc d'arbre conservé au musée des Archives nationales. Il porte des traces de balles et à ce titre est devenu une pièce à conviction dans le cadre d'un attentat politique contre Louis-Philippe. Lors d'une promenade en carrosse dans la forêt de Fontainebleau, le roi a été visé par deux coups de feu, le 16 avril 1846. Cet exemple permet de réfléchir aux formes possibles de politisation d'un objet végétal.

Analyse de l’objet

- Analyse de l’objet :

UNE PIÈCE À CONVICTION

Le morceau de tronc d’arbre scié, qui semble banal au premier abord, revêt une dimension politique. Il constitue une pièce à conviction dans le cadre d’un procès qui se tient devant la Cour des pairs et entend juger Pierre Lecomte pour la tentative d’attentat commise contre Louis-Philippe le 16 avril 1846. Il détonne en regard des autres éléments saisis, et généralement attendus dans de telles circonstances, en l’occurrence un fusil, une poire à poudre, des sacs contenant des balles, du plomb de chasse et divers outils nécessaires à l’usage d’une telle arme. Sa présence intrigue, mais elle trouve son explication dans ce que ce morceau d’arbre renferme : sous des scellés en cire rouge, dont les traces sont encore visibles, se trouvent des empreintes de balles, reliques de l’attentat politique.

L’objet a été trouvé dès le lendemain de l’événement par Jean François Comte Friant, général de brigade de la garde nationale et aide de camp du roi, témoin de la tentative d’assassinat, qui retourne sur les lieux : « à l'endroit où l'attentat avait été commis, je cherchai à me rendre compte de la direction dans laquelle les coups de fusil avaient été tirés, et je recherchai si je n'apercevrais pas des traces des projectiles sur les bois abattus qui se trouvaient dans cette allée. Un Monsieur qui était là, dont je ne sais pas le nom, qui, à ce qu'il paraît, avait eu la même curiosité que moi, me mena de suite auprès d'un des arbres abattus, placé sur le gazon, dans la longueur de l'allée. Je vis sur cet arbre deux trous de balles ».

Lors de l’instruction, il identifie la partie du tronc d’arbre qui lui est présentée : « je reconnais les deux trous de balles que je viens de signaler dans ma déposition, et le sillon qui a été tracé par l'une d'elles. Au moment où je les ai vus, on distinguait parfaitement la couleur plombée et le noir que la poudre en brûlant laisse sur la balle et qui avaient marqué dans les trous et dans le sillon ».

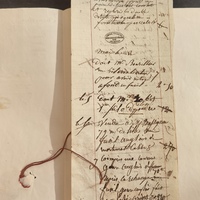

ÉTABLIR LA MATÉRIALITÉ DE L’ATTENTAT

Le jour de l’attentat, le 16 avril 1846, deux coups de fusil se font entendre pendant que Louis-Philippe se promène en voiture en compagnie de la famille royale à Fontainebleau. Personne n’est blessé et le cortège poursuit sa route. Aperçu au moment des détonations, Pierre Lecomte est rapidement arrêté et avoue être l’auteur des coups de feu. L’enquête s’attache dans un premier temps à reconstituer les faits. Elle parvient à établir que le fusil trouvé en possession de Lecomte est bien le sien et qu’il l’a acheté, en 1844, chez un armurier, un dénommé Cante, qui exerce rue de Richelieu. Sur le livre de vente, il est noté : « 6 mai, vendu à M. un fusil double très court, pour bois, genre anglais, à rubans d'acier » [photo]. Le fait d’avoir payé comptant avait dispensé Lecomte de donner son nom.

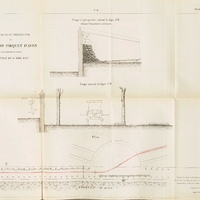

L’arme est un fusil de chasse, à deux coups, plus court qu’un fusil ordinaire et, de ce fait, plus aisé à camoufler. L’enquête s’emploie également à retracer les circonstances de l’attentat. Appuyé sur un empilement de fagots et de bûches, Lecomte s’est placé de manière à voir l’arrivée du cortège, au-dessus d'un mur situé dans une zone de chasse au faisan. Positionné à quelques mètres seulement de sa cible, il a pris appui sur le mur et a tiré à deux reprises. Le premier tir est constitué d’une balle et de grains de gros plomb, le second de deux balles. La draperie de la voiture royale présente des traces de plusieurs projectiles qui ont ensuite touché la pièce de bois. L’une des balles serait passée à dix centimètres de la tête du roi.

L’INTENTION RÉGICIDE

La reconstitution des faits abonde dans le sens d’un attentat politique prémédité. L’achat antérieur du fusil, l’emplacement choisi et la trajectoire des balles et des plombs ne laissent guère de doute sur l’intention régicide et la volonté de commettre le plus de dommages possibles dans la voiture. Lecomte s’en défend et explique avoir chargé son fusil dans le but non pas de tuer le roi, mais de « l’atteindre ». Il précise avait prévu de tirer une seule fois et ignore la raison pour laquelle le second coup est parti, avant de proposer une version différente : il aurait retourné l’arme contre lui au cas où la fuite se serait révélée impossible. Il plaide la confusion et l’empressement alors que les éléments suggèrent une préparation méticuleuse, facilitée par une connaissance précise des lieux en regard de sa fonction antérieure de garde général des forêts de la Couronne à Fontainebleau.

Il se dit médiocre tireur, mais son passé dans un régiment de chasseur à cheval, décoré de la légion d’honneur à la suite de la campagne d’Espagne, son engagement volontaire lors de la guerre d’indépendance de la Grèce, puis sa fonction de garde à cheval dans l’administration des forêts, ainsi que sa réputation, attestent du contraire. Pour la justice, si l’intention criminelle est clairement établie, le mobile demeure incertain. Lecomte explique son geste par une profonde insatisfaction de sa situation. Alors qu’il connaît une carrière honnête et prometteuse, il décide de démissionner à la suite d’une mesure disciplinaire. Il finit par obtenir, à la suite de nombreuses correspondances dans lesquelles il exprime sa frustration, un secours qu’il estime insuffisant et indigne. Il se considère victime d’une injustice et décide de se venger sur le roi qui est, à ses yeux, responsable de la situation.

La distorsion entre la frivolité du mobile et la gravité du geste est difficilement acceptable par les autorités judiciaires qui se mettent en quête de complicités et de suggestions politiques. Mais Lecomte se révèle dénué de convictions idéologiques et se défend de toute instrumentalisation. Tout au plus, un testament trouvé à son domicile mentionne une « inspiration divine » qui suggèrerait une forme de fanatisme. C’est finalement dans son caractère brutal et son orgueil démesuré, dans ses mœurs rudes et sauvages que la justice trouve une explication qu’elle estime rationnelle et convaincante.

Pour autant, Victor Hugo, membre de la Cour des pairs, suggère la folie : « le crime le plus grand, le motif le plus futile, il est évident pour moi que la raison manque, que la pensée qui a fait un tel rapprochement et franchi un tel abîme n’est pas une pensée lucide, et que ce coupable, cet assassin, cet homme sauvage et solitaire, cet être effaré et féroce est un fou ». L’expertise médicale requise ne décèle toutefois aucune trace d’aberration mentale et Lecomte, reconnu coupable de parricide, est condamné à la peine de mort.

- Auteur de l’étude :

- Karine Salomé

- Date de mise en ligne :

- 8 septembre 2025

- En savoir plus :

Karine Salomé, L’ouragan homicide. L’attentat politique en France au XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2010.

Jean-Noël Tardy, L’âge des ombres : complots, conspirations et sociétés secrètes au XIXe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2015.

- Pour citer cette étude :

Karine Salomé, « Un tronc d’arbre politique : trace d’attentat contre Louis-Philippe », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 8 septembre 2025, https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/item/953 ».