Un objet-graffiti : caillou gravé par un détenu communard

- Ce caillou incisé en forme de médaillon représente le probable autoportrait d’un détenu de la prison de Clairvaux en 1873, Alexandre Baron. L’enquête permet de retracer l’itinéraire de ce détenu, condamné pour participation à la Commune de 1871, mais aussi de mieux comprendre un objet éminemment politique. Objet de résistance, graffiti sur caillou, objet-souvenir ? Autant de lectures possibles d’un objet de détention, porteur d’une politisation douloureuse.

Analyse de l’objet

- Analyse de l’objet :

UN PORTRAIT DE COMMUNARD EN PRISON : ALEXANDRE ALPHONSE BARON

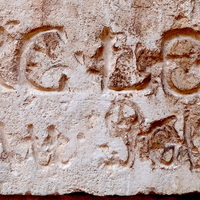

Ce caillou incisé, d’environ 6 cm sur 4, semble un objet sans qualités, banal, dépourvu de toute valeur esthétique ou monétaire. Et pourtant, il incarne une expérience de détention, une identité politique (communarde), et des gestes de résistance en prison. A ce titre, le caillou en forme de médaillon incorpore de puissantes émotions politiques. On y voit un homme de profil, grossièrement esquissé, en costume pénal. Une inscription précise l’identité de la personne représentée : « BARON, DETENU POLITIQUE A CLAIRVAUX AUBE 1871.72.73 ». L’enquête débute avec ces maigres indices.

Il n’est pas difficile, pourtant, grâce aux bases de données sur la répression judiciaire de la Commune de 1871, de remonter à l’identité du personnage représenté (et donc, très probablement, de l’auteur du caillou gravé, même si l'hypothèse d'un intermédiaire ne peut être tout à fait exclue). Un certain Alexandre Alphonse Baron, accusé de participation à la Commune de Paris, a bien été détenu à la prison de Clairvaux (Aube) entre 1871 et 1874. Cette dernière a de fait reçu des centaines de communards condamnés à des peines relativement légères – moins de 10 ans de détention –, par opposition aux déportés politiques en Nouvelle-Calédonie. Alexandre Baron est l’un d’entre eux. Il a été condamné par le 8e conseil de guerre, en octobre 1871, à cinq ans de détention, comme « coupable d’attentat dans le but de changer le gouvernement, d’avoir exercé un commandement dans des bandes armées, port d’arme et port d’uniforme dans un mouvement insurrectionnel ».

Son dossier judiciaire, conservé au Service Historique de la Défense, à Vincennes, et aux Archives nationales, permet de mieux cerner les contours de sa participation à la Commune de Paris. Ce maçon, familier donc du travail de la pierre, originaire d’Elbeuf en Normandie, était venu dans la capitale à l’âge de seize ans. En 1871, âgé de 36 ans, il habitait la commune de Levallois-Perret, de création toute récente (1866). Il y était sous-lieutenant dans la garde nationale de banlieue, poste qu’il conserva tout au long de la Commune au sein du 132e bataillon. Membre d’une compagnie sédentaire, il n’a pas participé directement aux combats contre l’armée versaillaise. Mais il a exercé des fonctions de police pendant la révolution communaliste, à Levallois. Pour se défendre, il affirme n’avoir jamais adhéré aux idées de la Commune : « je dois dire que si j’ai servi dans la garde sédentaire, c’est le besoin qui me l’a fait faire », assure-t-il lors d’un interrogatoire. La solde perçue lui aurait permis de nourrir sa famille – il était marié et père de trois enfants. Le commissaire de police de son quartier, qui le juge « ivrogne » et de « mauvaise moralité », n’en croit rien et affirme « qu’il a soutenu le parti de l’insurrection jusqu’au jour où il a été pris les armes à la main et en plein exercice de ses fonctions. » En tout cas, lorsque les troupes versaillaises reprennent la ville, en mai 1871, il est arrêté à l’hôtel de ville de Levallois, et n’oppose aucune résistance.

Il est difficile de démêler cet écheveau de contraintes matérielles et de convictions politiques, mais, à n’en pas douter, Baron n’était pas un militant de premier plan : il a simplement accompagné la révolution communaliste, depuis sa banlieue, sans jamais ordonner le feu. Son frère, François Isidore Baron, serrurier, s’était beaucoup plus engagé en faveur de la Commune et fut pour sa part déporté en enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie. Ce moindre engagement d’Alexandre explique sans doute pourquoi il ressentit sa détention « politique » comme une injustice majeure et déploya une grande énergie pour obtenir une grâce. De fait, il sollicita une grâce présidentielle pas moins de trois fois, et obtint deux réductions de peine successives, en septembre 1873 et en juillet 1874, ce qui limita à trois années effectives sa détention, à Clairvaux puis à Thouars. Alexandre Baron est donc un homme libre à la fin de l’année 1874.

RÉSISTER À LA DÉTENTION PAR LES OBJETS

Pourquoi et comment ce détenu politique a-t-il pu graver (ou le cas échéant faire graver) un tel caillou à sa propre effigie ? Ce dernier faisait partie des collections de l’éphémère Musée national des prisons, ouvert à Fontainebleau entre 1995 et 2013, collections aujourd’hui conservées à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire à Agen. Dans le cadre d’une collecte lancée dès les années 1970, cet artefact pénitentiaire a fait l’objet d’un don. Il visait à documenter, aux côtés d’autres documents, la vie matérielle des détenus, politiques ou non. Plus précisément, ce caillou incisé fait partie de la vaste gamme des objets de détention, fabriqués par des prisonniers dans les marges de l’espace carcéral. Matériaux détournés sur le modèle de la perruque industrielle, objets préexistants gravés, bibelots fabriqués de toutes pièces : toutes les configurations étaient possibles. Un artisanat de la débrouille a ainsi pris forme, destiné à tuer le temps, à gagner un peu d’argent ou à résister à l’enfermement. Ainsi un détenu politique condamné pour sa participation à l’insurrection de juin 1848 a-t-il fabriqué dans la prison de Belle-Île une tabatière en os, ornée de drapeaux rouges et de bonnets phrygiens, avec cette inscription : « détenu politique, juin 1848 ».

Plus généralement, des objets de bagne, appelés « camelote », se sont multipliés en Guyane et en Nouvelle-Calédonie dans le dernier tiers du XIXe siècle : coquillages sculptés ou ornés, noix de coco gravées, coffrets en paille, tabatières ou pipes en bois, coupe-papier ont été fabriqués d’abord clandestinement, puis de manière quasi-officielle, créant un véritable marché de souvenirs à destination des voyageurs ou des colons. Auparavant, dans les bagnes métropolitains, à Brest ou à Toulon, les détenus avaient été autorisés à écouler leur pacotille dans des « bazars » ouverts à des visiteurs extérieurs. Avec ces objets fabriqués, les détenus se nichaient dans les interstices du clandestin et du toléré. Dans le cas présent, le caillou gravé comportait une forte charge politique. Or, le dossier de grâce d’Alexandre Baron, en 1873, loue « sa bonne conduite à Clairvaux », ce qui laisse entendre que ledit caillou n’a pas été découvert à ce moment-là. On ignore le détail de ses conditions individuelles de détention à la maison centrale de Clairvaux, ainsi que ses interactions avec les autres prisonniers politiques. On se plaît à imaginer qu’il a pu y croiser le plus célèbre des détenus politique du XIXe siècle, Auguste Blanqui, dit « l’Enfermé », qui y demeura de 1872 à 1879.

UN OBJET-GRAFFITI : « DÉTENU POLITIQUE »

Les inscriptions et le portrait gravés sur le caillou rapprochent cet objet d’autres gestes de résistance graphique : les graffitis et tatouages de prisonniers, largement répandus au XIXe siècle et documentés par l’historiographie. La représentation en costume pénal (veste à deux rangs de boutons croisés sur la poitrine) renvoie à la dépersonnalisation du prisonnier, réduit à un numéro d’écrou et à un uniforme de détention. L’affichage du patronyme, Baron, et de la qualité de « détenu politique », vient contrecarrer cette dépersonnalisation. La forme de médaillon s'inscrit dans la pratique des portraits miniaturisés très en vogue au XIXe siècle. Le caillou, sans doute déniché au cours d’une promenade quotidienne, a pu être travaillé et incisé avec des instruments de travail présents dans les ateliers de Clairvaux, consacrés à la confection, au travail du bois, à la fabrication de chaînettes ou encore de boutons de nacre.

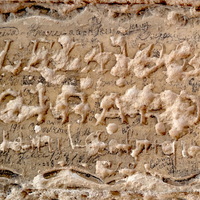

L’inscription du nom et plus encore l’autodésignation comme « détenu politique » rappellent des graffitis politiques présents dans d’autres lieux de détention au XIXe siècle. Autant de cris de protestation contre un motif de détention jugé inique. Au château d’If à Marseille, des insurgés de juin 1848 ont ainsi fait graver, sur les murs de la cour centrale, une série d’inscriptions affichant leurs noms accompagnés de qualificatifs politiques : « rouge », « démocrate pur », « socialiste », mais aussi, quelquefois, « détenu politique ». Ainsi Marc Louis, jeune terrassier de 18 ans, condamné pour sa participation aux barricades marseillaises, a-t-il fait graver cette unique inscription : « détenu politique ». De même, Alexandre Girard, tailleur de pierres de 30 ans, également incarcéré au château d’If après les événements marseillais de juin 1848, a-t-il inscrit en relief la même inscription : « détenu politique », en lettres minuscules. Les échos sont donc frappants avec ce caillou gravé. Il s'agit de renverser le stigmate d'une incarcération politique ressentie comme injuste et arbitraire.

Alexandre Baron a confectionné (ou fait confectionner) un objet hybride, entre objet de détention, médaillon-portrait et graffiti, politisé par le geste qui l’a rendu possible comme par l’inscription qu’il contient. L’usage associé à ce caillou bricolé reste obscur : objet-souvenir personnel, don à un ami, à un autre prisonnier ? On ne saurait trancher, faute de sources adéquates. De même demeure mystérieux le cycle de vie de cet objet jusqu’à son entrée dans les collections du Musée national des prisons. Le caillou politique graffité est en tout cas devenu, à plus d’un siècle de distance, un objet patrimonial.

- Auteur de l’étude :

- Emmanuel Fureix

- Date de mise en ligne :

- 4 octobre 2025

- En savoir plus :

Dominique Fey et Lydie Herbelot, Clairvaux. Vies emmurées au XIXe siècle, Lille, The Book Edition, 2013

Bertrand Tillier, La Commune de Paris, révolution sans images ? Politique et représentations dans la France républicaine (1871-1914), Seyssel, Champ Vallon, 2004

- Pour citer cette étude :

« Emmanuel Fureix, « Un objet-graffiti : caillou gravé par un détenu communard », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 4 octobre 2025, https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/item/966. »