Un talisman républicain : sentiment et politique en 1834

- Cet étrange objet a été saisi chez un militant républicain accusé d'avoir participé à l'insurrection parisienne d'avril 1834. Il se compose d'un chapelet, d'une pochette de tissu rouge, d'un ruban tricolore et d'un bonnet phrygien avec cette émouvante inscription : "il ne me quittera qu'à la mort". Le recours aux archives permet de relier l'histoire de cet objet avec la biographie de son propriétaire, un jeune cuisinier de dix-neuf ans, Alphonse Fournier. Une partie du mystère de ce talisman est ainsi dévoilée!

Analyse de l’objet

- Analyse de l’objet :

-

Un étrange objet saisi chez un insurgé d’avril 1834

Sous le règne de Louis-Philippe, les 13 et 14 avril 1834, des barricades sont érigées en plein cœur de Paris, autour de la rue Saint-Martin. Plusieurs centaines d’insurgés, proches des républicains, se soulèvent contre des mesures liberticides – contre les associations et les crieurs publics. L’insurrection est brutalement réprimée, férocement même dans le cas de la rue Transnonain, lieu d’un célèbre massacre. Un mois plus tard, le 15 mai 1834, l’un de ces insurgés, Alphonse Fournier, jeune garçon cuisinier de dix-neuf ans, est arrêté à Saint-Cloud, où il travaille chez un restaurateur. Une perquisition est effectuée à son domicile pour montrer son implication dans l’insurrection, et divers objets sont saisis, indices de sa précoce politisation.

Dans sa modeste chambre figurent plusieurs brochures ou ouvrages militants, notamment la Révolution de 1830 et situation présente (mai 1833), par le citoyen Cabet, L’homme du peuple devant une cour d’assises, ainsi qu’une pièce de théâtre manuscrite jugée séditieuse – qu’il avait patiemment recopiée. À ces écrits politiques s’ajoutent divers objets à connotations révolutionnaires : un bonnet phrygien orné de galons et rubans ; une cravate rouge ; ainsi que cette étrange pochette rouge à rubans tricolores. Lorsqu’on l’interroge sur le bonnet phrygien, Fournier répond qu’il l’a acheté juste avant le carnaval chez un chapelier de la rue des Petits-Champs, et qu’il l’a porté dans des bals masqués. Peut-être dit-il la vérité, mais le bonnet, loin de se réduire à un masque de carnaval, était aussi un très sérieux symbole révolutionnaire et protestataire, prisé des militants républicains en ces tumultueuses années 1830, et retrouvé chez d’autres insurgés de 1834. La cravate rouge, couleur de l’émeute depuis juin 1832, avait déjà également une dimension subversive.

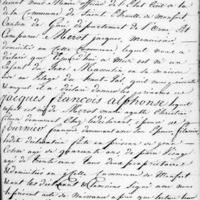

Quant à la pochette de toile rouge, elle contenait un chapelet – objet de dévotion alors très ordinaire, un collier de perles en bois avec une croix, destiné à compter les prières. Sur le tissu rouge, Fournier avait collé un petit bonnet phrygien en papier, avec cette inscription manuscrite : « Il ne me qui te ra qua la mort (sic) ». La pochette était ornée d’un ruban tricolore en sautoir, dans cet ordre : blanc, bleu, rouge. Ce même ordre se retrouvait sur les drapeaux tricolores des barricades de 1834, probable signe distinctif de la Société des droits de l’homme, association républicaine bien implantée dans les milieux populaires. L’alliance du chapelet catholique et d’emblèmes clairement révolutionnaires paraît bien mystérieuse.

Alphonse Fournier : un garçon cuisinier et une forte tête républicaine

Grâce à l’immense enquête judiciaire entreprise par la Cour des pairs sur plusieurs centaines de prévenus (à l’échelle de toute la France), il est possible de relier la biographie de cet étrange objet à celle de son propriétaire, Alphonse François Jacques Fournier. Comme beaucoup de travailleurs « parisiens », il est en fait originaire de province, né dans une petite commune de l’Orne en décembre 1814. Il travaille comme garçon cuisinier à Paris et à Saint-Cloud, à un moment où fleurissent les restaurants. On retrouve chez lui un cahier de recettes de l’année 1833, ainsi que son livret ouvrier de « cuisinier pâtissier ». Le marché du travail est alors dominé par des bureaux de placement, situés autour des Halles, qui fournissent restaurants et particuliers en cuisiniers, en faisant payer une commission à ces derniers.

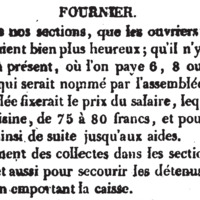

Significativement, Fournier explique son engagement au sein de la Société des droits de l’homme par la contestation de ce système injuste et par l’aspiration à une nouvelle organisation du travail : « On nous disait, dans nos sections, que les ouvriers, quand le Gouvernement serait changé, seraient bien plus heureux ; qu'il n'y aurait plus de bureaux de placement comme à présent (…) ; qu'on s'adresserait à un ouvrier qui serait nommé par l'assemblée générale de ses camarades, que cette assemblée fixerait le prix du salaire ». L'autogestion avant l'heure! En ces années 1830, le social et le politique sont inextricables : la République ne se réduit pas à une abstraction juridique, elle incarne pour certains le rêve d’association, de dignité ouvrière et de juste rétribution. On retrouve là des mots, des idées, un univers mental propres à la « nuit des prolétaires » autodidactes qu’avait exhumée Jacques Rancière. Sur le tissu rouge à bonnet phrygien, Fournier projetait sans doute une part de cet imaginaire politique, ainsi que l’espérance d’une vie meilleure.

Fournier, malgré son jeune âge, n’est pas un militant de seconde zone. Au sein de la Société des droits de l’homme, qui compte de nombreux ouvriers, il a été élu sous-chef (vice-président) de la section Lycurgue, dans le quartier Montorgueil (chaque section compte moins de vingt membres). Il y est rentré dix-huit mois plus tôt, introduit par un autre garçon de cuisine, Leclerc. Les réunions de section, consacrées à la lecture et au commentaire d' « écrits patriotiques », ont lieu chez différents marchands de vin, dans un jeu de cache-cache avec la police. Un « mouvement » (une insurrection) se prépare pour le dimanche 13 avril, une « société d’action » se constitue (dont fait partie Fournier), des cartouches sont distribuées et des armes dérobées. Fournier combat effectivement sur les barricades deux jours consécutifs, les 13 et 14 avril, rue Saint-Martin puis rue de Montmorency. C'est une forte tête, et quelques semaines après son arrestation, on l’entend chanter « que Louis-Philippe était un tyran, qu’il aurait la tête tranchée et le poignet coupé » (la peine des parricides). Surtout, en juillet 1835 il participe à l’évasion rocambolesque de 29 détenus politiques de la prison de Sainte-Pélagie, au moyen d’un tunnel creusé clandestinement. Après son évasion, il prend la plume pour écrire à la presse ces mots en forme de bravade : « je suis prêt à me rendre en prison aussitôt que ma défense sera libre »! En janvier 1836 la Cour des pairs le condamne en son absence, par contumace, à cinq ans de détention suivis d’une surveillance à vie de la haute police. Sa trace se perd ensuite…

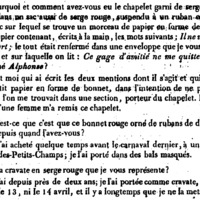

« Il ne me quittera qu’à la mort » : entre intime et politique

L’enquête permet aussi d’entrevoir la part de sentiments intimes présents dans l’objet saisi par les autorités. Fournier fait diversion lorsqu’on lui demande le sens et la fonction de cet objet – il prétend, de manière très invraisemblable, qu’il aurait ajouté le bonnet et l’inscription pour que le chapelet ne paraisse pas « suspect » aux yeux des membres de sa section. Le chapelet lui a été remis « par une femme », sans qu’on en sache beaucoup plus. Fournier a rangé le chapelet et la pochette dans une enveloppe sur laquelle il a inscrit ces mots : « Ce gage d’amitié ne me quittera qu’avec la mort », signé « Alphonce » (sic). Son mode de vie peu conforme à la morale catholique, son emploi du temps et ses relations sociales : tout laisse à penser que le chapelet n’a pas été utilisé comme objet de dévotion. Il s’agissait bien plutôt d’un cadeau sentimental et protecteur, dont la valeur tenait à cette « amitié » – il faut probablement entendre ici « amour ». On sait par ailleurs avec certitude que deux mois avant l’insurrection Fournier avait loué une chambre rue des Nonnains-d’Hyères, près de l’Hôtel-de-Ville, pour y vivre en concubinage. Il avait adopté le faux nom d’Alphonse Leroux et « s’annonçait comme clerc de notaire ». Il s’en explique plus tard : « J’étais avec une femme et je ne voulais pas qu’on me connût ». La portière (concierge) de l’immeuble, appelée à témoigner, confirme et précise : « Il était avec une jeune ouvrière en robes que ses parents sont venus chercher au bout de vingt jours et ont, dit-on, fait partir pour Metz ».

Ce mode de vie – le concubinage – était fréquent au sein des classes populaires parisiennes, mais n’en constituait pas moins un scandale social, sanctionné par l’intervention des parents de la jeune femme. Il se superposait à la clandestinité politique, incarnée dans l’engagement au sein d’une société républicaine, puis dans la prise d’armes sur les barricades. Au fond, la pochette rouge à chapelet et rubans tricolores entrelace cette double subversion, intime et politique. Le chapelet porte probablement la trace d’une vie amoureuse, quand le bonnet phrygien, les trois couleurs et le tissu rouge donnent corps au rêve d’une République sociale. Les mots tracés sur le bonnet phrygien – « Il ne me qui te ra qua la mort » – disent dans la langue d’un peu-lettré l’attachement sacré à ce double talisman sentimental et républicain. L’objet bricolé par le jeune cuisinier le quitta bien avant sa mort, pour devenir une simple pièce à conviction, puis pour entrer, fort discrètement, dans les collections du musée des Archives nationales. On ne sait s’il protégea son propriétaire des malheurs de la vie, mais en tout cas Fournier passa à travers les mailles du filet policier…

- Auteur de l’étude :

- Emmanuel Fureix

- Date de mise en ligne :

- 26 février 2025

- En savoir plus :

- Alain Drouard, Histoire des cuisiniers en France. XIXe-XXe siècle, Paris, CNRS Editions, 2004.

- Maurizio Gribaudi, Paris, ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), Paris La Découverte, 2014.

- Gabriel Perreux, Au temps des sociétés secrètes : la propagande républicaine au début de la monarchie de Juillet (1830-1835), Paris, Hachette, 1931.

- Jacques Rancière, La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 1981.

- Michèle Riot-Sarcey, Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle, Paris, La Découverte, 2016.

- Pour citer cette étude :

Emmanuel Fureix, « Un talisman républicain : sentiment et politique en 1834 », ObjetsPol [en ligne], mise en ligne le 26 février 2025, https://objetspol.inha.fr/s/objetspol/item/895